はじめての書道はどの書体から? どのお手本から?

こんにちは。書家のyukoです。

書道を始めたいけど、書体っていくつもあるけど?

どの書体からはじめるのがいいの?

ずばり、「楷書」からおすすめします。

「楷書」には、書をたしなむうえの筆づかいの基本が学べます。

「楷書」→「行書」→「草書」の順がおすすめです。

いざ、はじめようと思ったけど、

どの手本(法帖ほうじょう)ってたくさんあるけどどれがいいの?

以下のポイントで選んでみました。

1 書体の基本を学べるもの

2 肉筆文字で見やすいもの を選びました。

「楷書」の書体とは

一点一画がきちんと書かれた基本的な字形の書体です。

とめ・はね・はらいを一画ずつ丁寧に書いていきます。

楷書の用筆法(筆の用い方や筆遣いなど)

・結構法(点や画の組み合わせ方)を

学ぶことで、他の書体を書くときに役立ちます。

書をされない方でも知っている方が多く馴染みのある書体です。

「楷書」の特徴

それぞれ起筆・送筆・収筆の三つの要素をもっています。

小学生の習字の授業で「一」を書くときに

「トン・スー・トン」と習った覚えがあるかもしれません。

「トン」は起筆、「スー」は送筆、「トン」は収筆

をそれぞれ示しています。

「楷書」最初のおすすめ手本(古典)

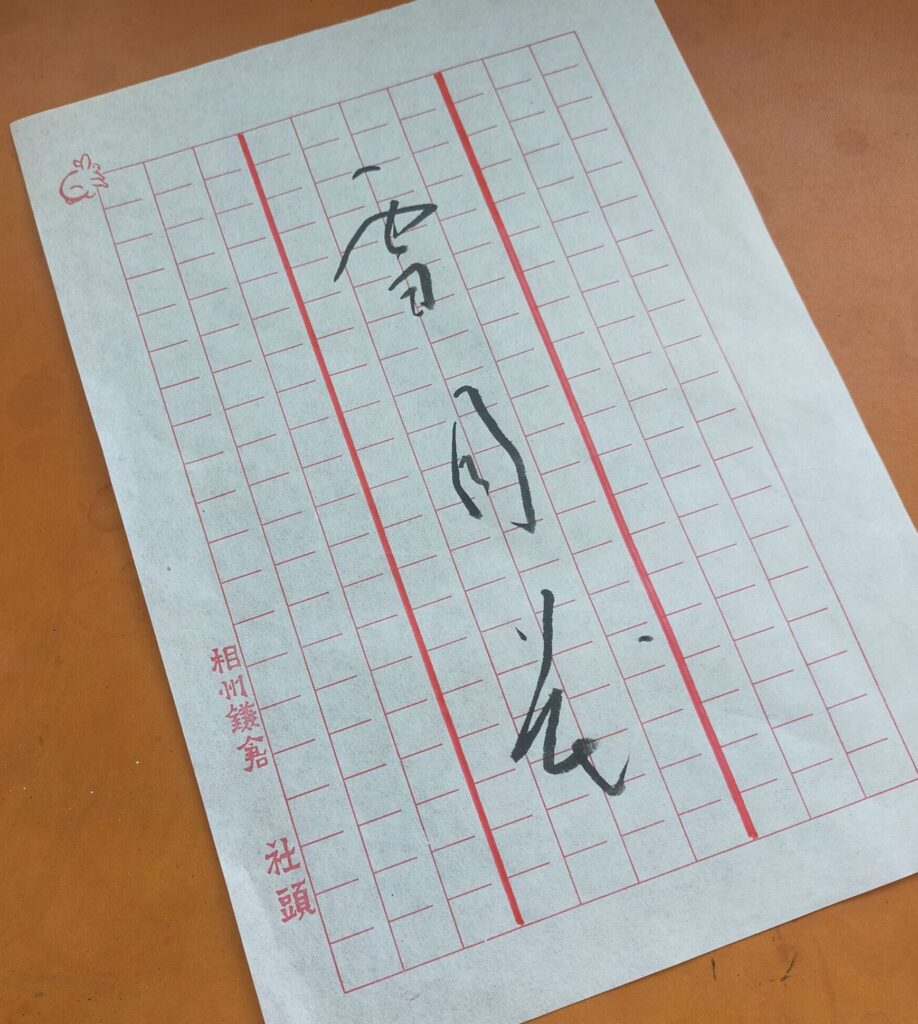

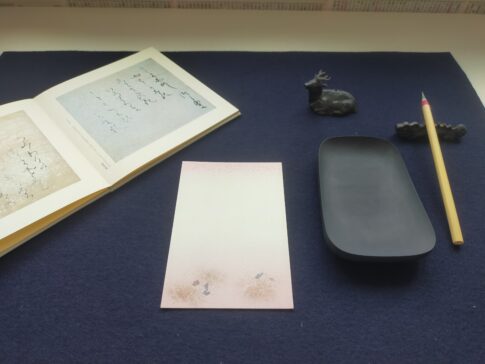

【真草千字文】

肉筆のお手本の見やすく、癖が少なく基本的な筆づかいを学べます。

楷書と草書の部分があり、楷書の部分を学んで下さい。

以下のURLでどのようなお手本か見ることができます。

https://shoyu-net.jp/?pid=120393717

「行書」の書体とは

一画一画が連続して書かれ(つながって書かれ)、

速く書くのに適した書体です。

現在では、書作品にみられたり、日常的に使われる方もいます。

速く書くことができ、読みやすいです。

書体は楷書に近いものから草書に近いものまで、幅広くあります。

そのため、芸術的な表現をしやすいです。

「行書」の特徴

楷書に比べ、筆づかいの緩急、抑揚などはっきりしています。

一画一画のつながりも明確です。

どのような順路で筆を動かしてかわかりやすいです。

これによって流れも生まれます。

筆者の意図によって一字分のまとまりや

文字と文字のまとまりなど様々に工夫できます。

・一画一画や字形が曲線的になる

・一画一画が連続することがある

・一画一画を省略することがある

・一画一画が変化することがある

・筆順が変わることがある。

「行書」最初のおすすめ手本(古典)

【集王聖教序】

行書の中でも整った字で癖が少なくとても美しいです。

以下のURLでどのようなお手本か見ることができます。

https://shoyu-net.jp/?pid=120393704

【蘭亭序】

肉筆で書かれたあるので、見やすく練習しやすいです。

以下のURLでどのようなお手本か見ることができます。

https://shoyu-net.jp/?pid=120393702

「草書」の書体とは

主に隷書の速書きからの書体です。

行書よりも、更に点画を簡略化したものです。

そのため、草書は行書から派生したものと思われがちですが、

隷書の速書きからできたものです。楷書や行書よりも早く、

漢代(中国の王朝)に成立しました。

漢代は、公文書や石碑など正式なものには、隷書が使われていました。

日常の筆記に草書が使われていました。しかし、草書の中には、篆書の省略体からできたと思われるものもあります。

「草書」の特徴

草書は速く書け躍動的な書体です。日常生活からは縁遠いですが、

点画を自由に構成できるので、様々な表現ができます。

行書と特徴は似ていますが、草書のほうが大胆に省略したり、点画が変化したりしています。

・一画一画や字形が曲線的になる

・一画一画が連続することがある

・一画一画を省略することがある

・一画一画が変化することがある

・筆順が変わることがある

なお、文字を間違えて書くことがないように注意が必要です。

辞書で調べたり、釈文を確認したり文字を確認しながら書きましょう。

「草書」最初のおすすめ手本(古典)

【真草千字文】

肉筆お手本であり、一文字と一文字が連続していないので見やすいです。以下のURLでどのようなお手本か見ることができます。

https://shoyu-net.jp/?pid=120393717

「隷書」の書体とは

隷書は中国の秦の時代に、篆書の複雑な点画を簡略化したものです。

直線を主体とした実用の書体として生まれました。

次の漢の時代には普及、発展して標準書体となり、

八分(はっぷん)と呼ばれる典型的な隷書が誕生しました。

現在では、実用に用いられることはありませんが、

隷書の装飾性を生かして、新聞や書籍の題字、

看板などに用いられています。

「隷書」の特徴

・横画は水平

・字形は扁平

・起筆は逆筆(ぎゃくひつ)と呼ばれる

書こうとする方向と反対へ筆を入れる筆づかいと

蔵鋒(ぞうほう)と呼ばれる穂先を包みこうような筆づかい

・運筆(筆の運び)は穂先が主に線の中心を通る。

・波勢(はせい)・波磔(はたく)がある。

波のようにうねっている線。

「隷書」最初のおすすめ手本(古典)

【曹全碑】

非常に美しい隷書で、肉筆ではありませんがお手本もはっきりしていて見やすいです。隷書の特徴である、波磔(はたく)が美しく見とれてしまします。以下のURLでどのようなお手本か見ることができます。

https://shoyu-net.jp/?pid=120393693

「篆書」の書体とは

コメントを残す